In Zeiten steigender globaler Unruhe gilt, dass der wehrtechnische Bereich als stabiler Zahler hoher Honorare in den Fokus der arbeitssuchenden Elektronikerschaft rücken sollte. Die von BDSV und BDLI ausgetragene HyperCon in Berlin ermöglichte einen Blick hinter die Kulissen und vermittelte auch Informationen über das effiziente Entwickeln von UAV und Co.

Bildquelle, alle – Tamoggemon Holding k.s.

Da das Meeting unter Chatham House-Regeln stattfand, sei auf das unter https://www.bdli.de/sites/default/files/2025-04/HyperCon%202025_Program.pdf bereitstehende Programm verwiesen.

Wachsendes internationales Interesse an der Technologie

Die Teilnehmerzahl der Hypercon hat sich zwischen 2024 (100) und 2025 (170) fast verdoppelt. Starke Teilnahme von Industriestakeholdern zeigt, dass aktives Interesse an der Weiterentwicklung von hypersonischen Technologien, insbesondere im konventionellen Bereich besteht. Interessant ist eine Verschiebung im Bereich der Militärpolitik als Ganzes: die von Thinktanks wie G2MIL (siehe https://www.g2mil.com/war.htm) vorangetriebene Losung des “More Tanks and More Frigates are not the solution” scheint auch im westlichen militär-industriellen Komplex anzukommen und Interesse an neuen Technologien zu schaffen. Zudem ist ein Umdenken im Bereich der Angriffsvergrämung (engl. Deterrence) ersichtlich: erfolgte Deterrence einst vor Allem unter Nutzung nuklearer Systeme, liegt der Fokus nun auf konventionellen Systemen.

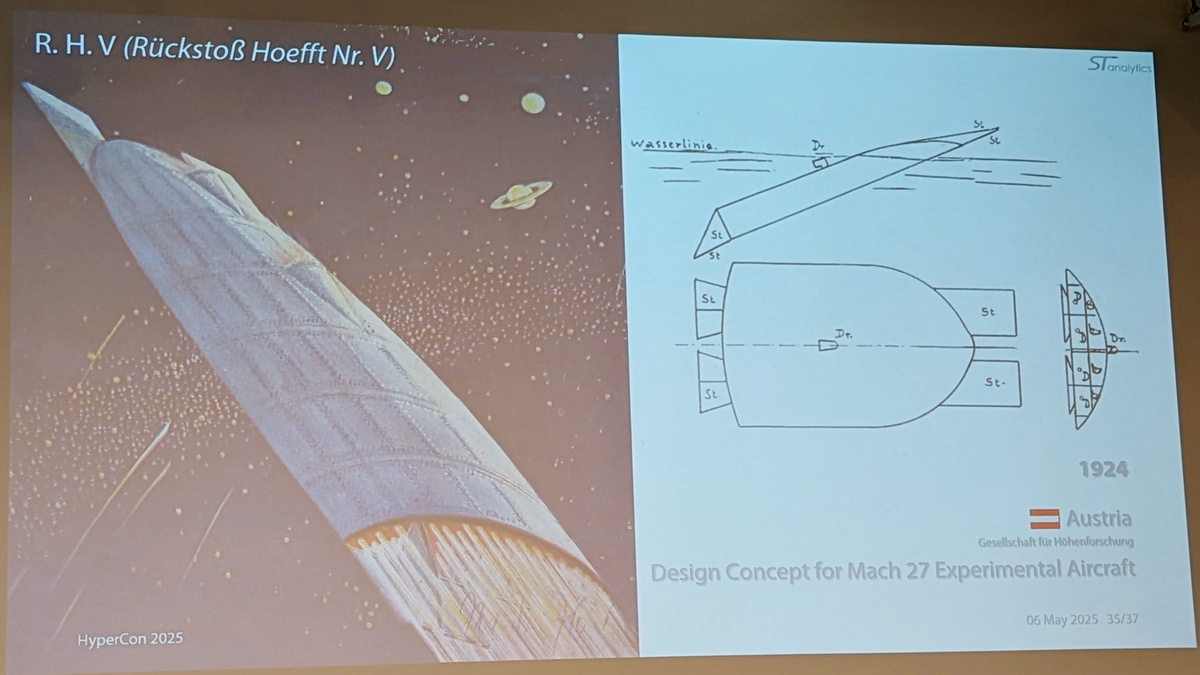

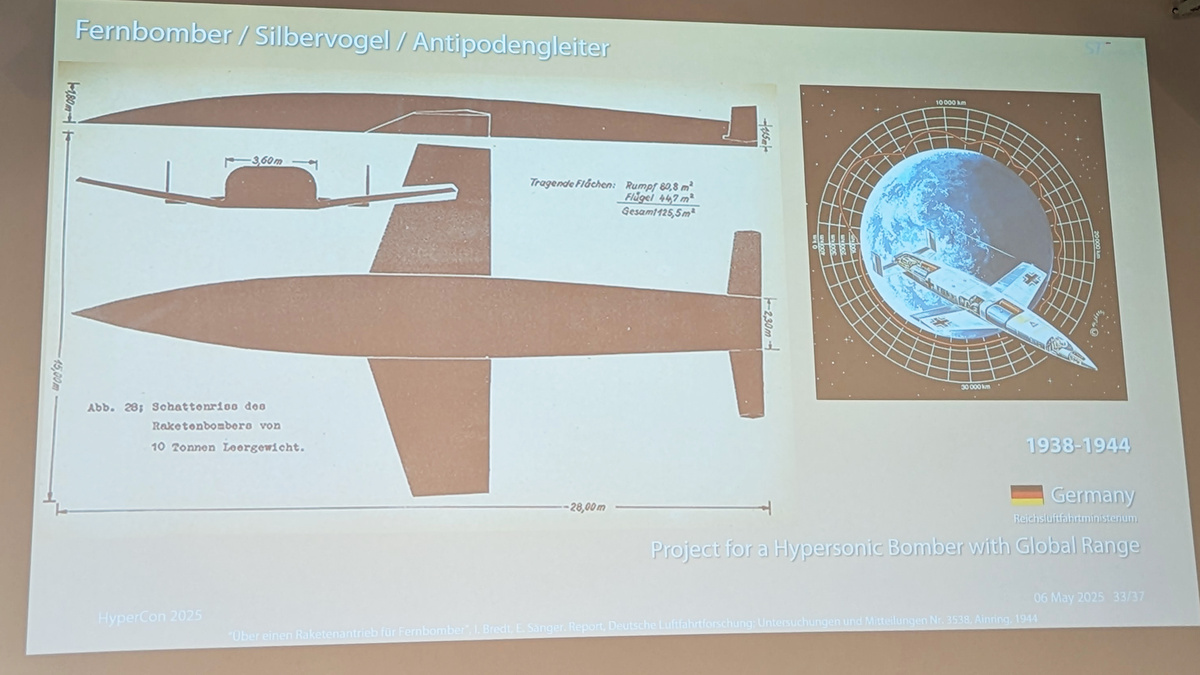

Per se nichts Neues – Rückblick bis 1920

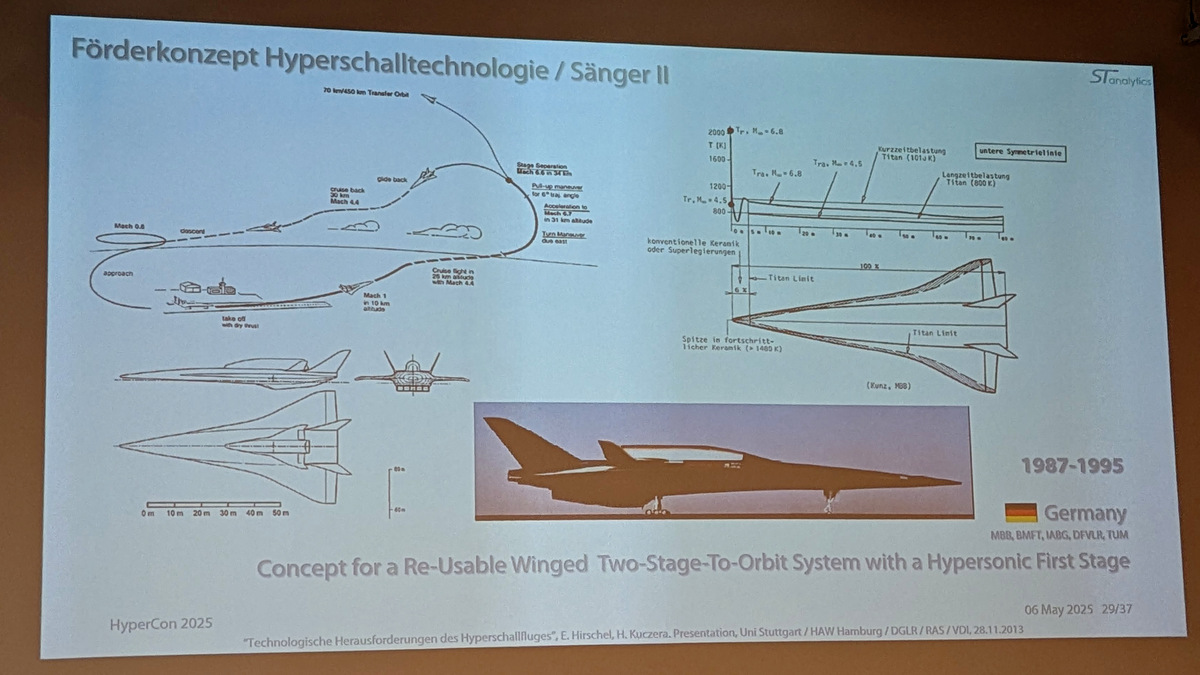

Eine von STAnalytics (siehe https://www.st-analytics.de/) beigetragene Keynote berichtete über vergangene Experimente im Bereich des Hyperschallfluges. Interessant ist, dass der Silbervogel aus dem Hause Singer (auch als antepodal bomber bekannt) nicht der erste diesbezügliche Versuch ist.

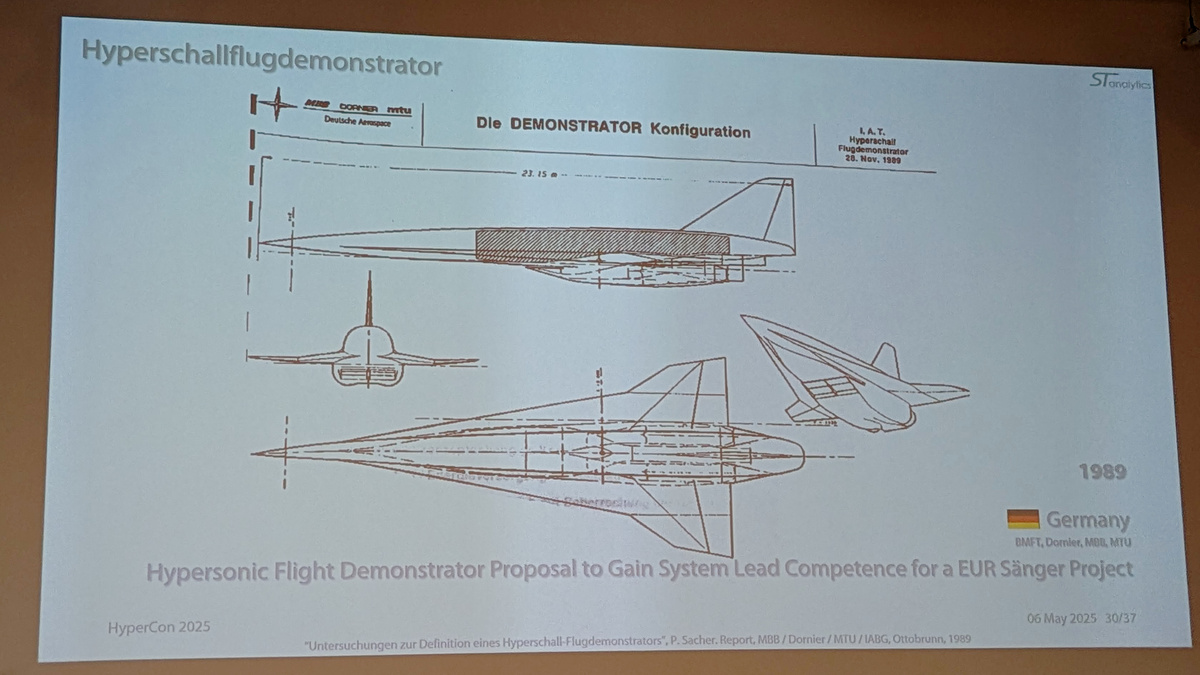

Im Hause MBB gab es nach 1945 ebenfalls weitere Versuche.

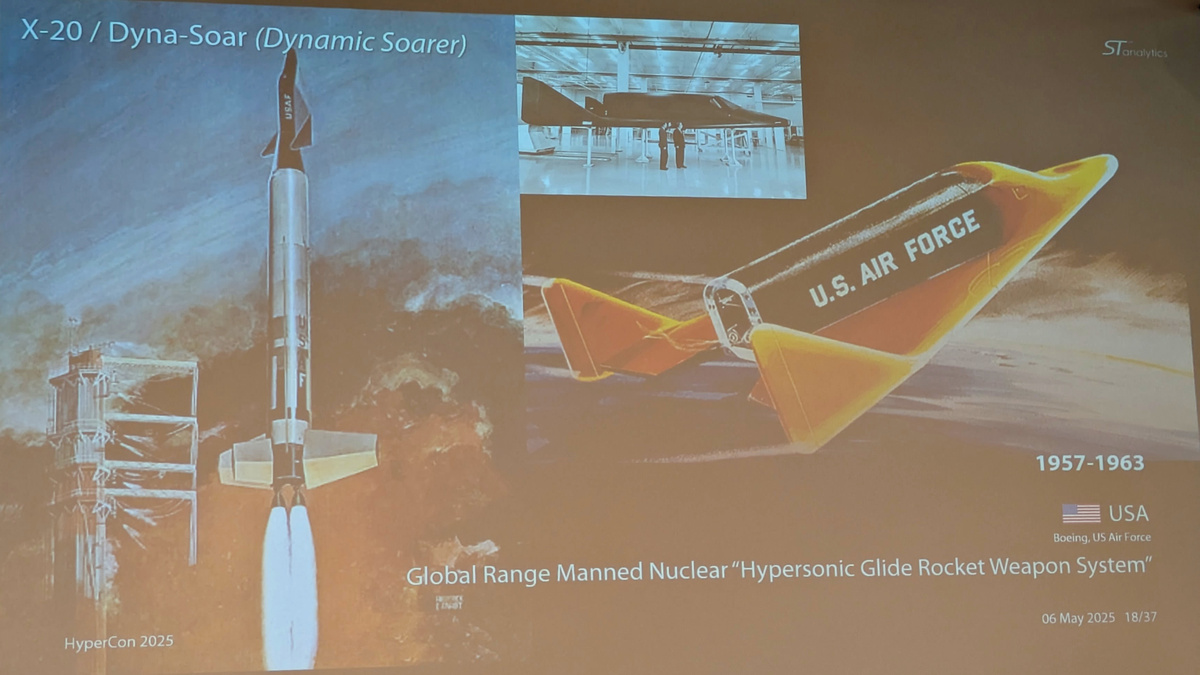

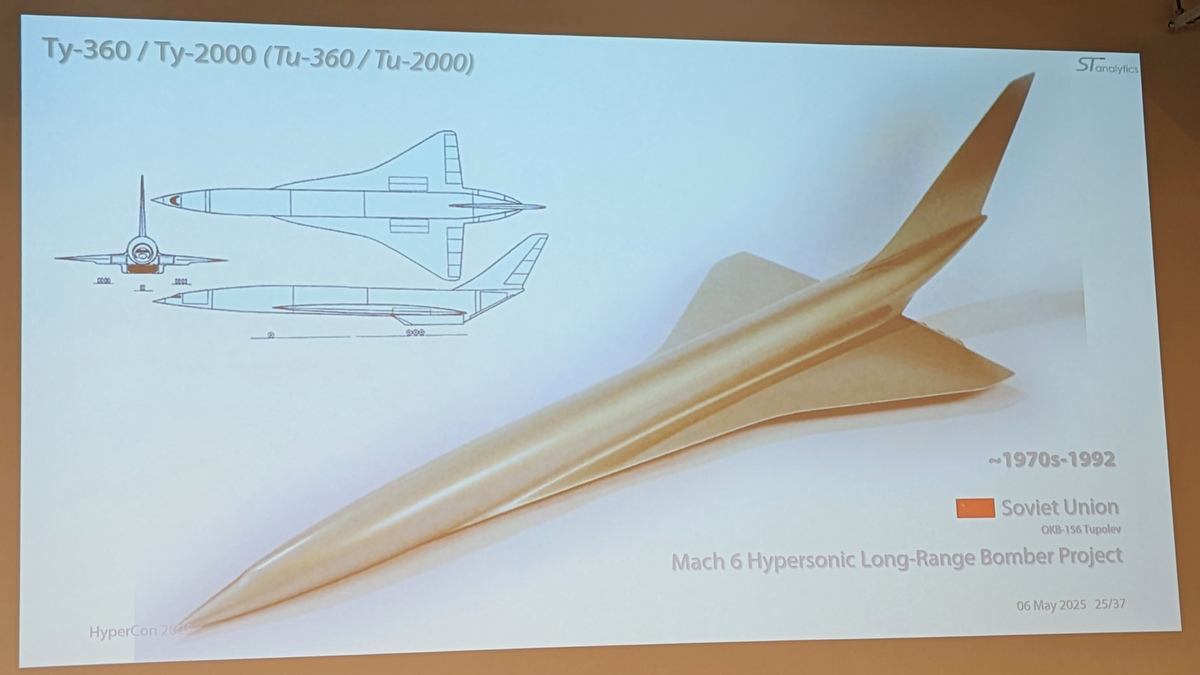

Sowohl die USA als auch die Sovietunion haben naturgemäß eigene Experimente durchgeführt – hier nur zwei Beispielslides.

Technische Herausforderungen: schneller, heisser, beweglicher

Fokus der technischen Vorträge war einerseits die Methodik der Entwicklung, andererseits eine Analyse von Systemen zur Abwehr. Ob der sehr kurzen Reaktionszeit erweist sich diese als durchaus kompliziert – wer das Payload Delivery Vehicle zum Abbremsen befähigt, erschwert die “Erratung” des potentiellen Einschlagsgebiets weiter.

Interessant waren auch die Ausführungen im Bereich der Entwicklung: mehrere Akteure bestätigten übereinstimmend, dass möglichst viele und frühe Flug-Tests den Entwicklungsprozess als Ganzes beschleunigen. Das vergleichsweise schnell ablaufende US-Projekt im Bereich Hyperschallwaffen führte vier fehlgeschlagene Tests durch – obwohl keine genaueren Informationen über die Art des “Error Handlings” gegeben wurden, klang durch, dass die Fehlschläge als Teil des Spiels angesehen wurden. Weitere wichtige Fragen sind a) die Materialtechnik des Payload Delivery Vehicles und b) die Reaktionszeit der Aktoren: Stör und Steuerklappen müssen extrem schnell bewegt werden, weil die hohe Fluggeschwindigkeit des Vehikels Totzeit verunmöglicht bzw in massive Genauigkeitsfehler umwandelt.

Soziale Faktoren beschränken die Möglichkeiten

Obwohl technische Aspekte zur Sprache kamen, lag der Fokus der Vorträge auf der “Technopolitik” der Hyperschalltechnologie. Als Negativbeispiel wurde die Debatte um bewaffnete Drohnen im Bundestag angeführt, die es nach Ansicht der Teilnehmenden auf jeden Fall zu vermeiden gilt. Als Mittel hierzu wurde unter Anderem Framing vorgeschlagen; wer dem Bürger die Produkte als Teil einer umfassenden Abwehr- und Sicherheitsstrategie verkauft, dürfte bessere Erfolge einfahren. Als interessante Faktoren erweist sich die innereuropäische Zusammenarbeit einerseits und – explizit – “das Finden von ausreichend kompetentem Personal”. Neben technischen Kompetenzen dürften sich Fremdsprachenkenntnisse hier auszahlen – Deutschland und Frankreich fallen als Bastionen der Rüstungsproduktion als Erste ins Auge. Mehrere Erzählungen über Probleme im Bereich der Zusammenarbeit zwischen einzelnen Nationalstaaten und die Erwähnung des sehr hohen Budgets mit im Vergleich zu anderen Aktoren eher geringen Output weisen darauf hin, dass im Bereich des Forschungsmanagements noch einiges im Argen liegen dürfte. Andererseits bedeuten Ineffizienzen immer auch die Möglichkeit, einen Teil des “Verschwendungsprodukts” abzugreifen – sprüht das Stinktier auf die Gallerie, so haben alle dort Sitzenden die Möglichkeit, mitzustinken.