Bei einem ernsthaften Produkt muss jede Leitung nach außen auf irgend eine Art gegen Störungen geschützt werden. Das ist nicht immer ganz einfach, daher folgen hier ein paar bewährte Hinweise. Im nächsten Artikel wird es um EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) gehen.

Zunächst ist es wichtig herauszufinden bzw. festzulegen, gegen welche Art von Störungen (Störspannung, Anstiegszeit, Energiemenge, Häufigkeit und Dauer des Ereignisses, was darf im Fehlerfall passieren, … ) überhaupt geschützt werden soll.

Prinzipiell unterscheidet man ESD (ElektroStatic Discarge), sehr schnelle Ereignisse mit vergleichsweise harmlosen Energiemengen, und EOS (Electrical OverStress). EOS Events können dauerhaft anliegen (z.B. falsche oder verpolte Spannnungsversorgung, Kurzschluss gegen beliebiges Potenzial auf einer Sensorleitung, …) und verursachen oft erheblich mehr Aufwand.

- Fast alle ICs haben einen integrierten ESD-Schutz nach dem HBM (Human Body Model) und/oder CDM (Charged Device Model). Dieser dient aber prinzipiell nur dazu, dass die Bauteile das Handling in der Produktion (unversorgt!) überstehen.

- Das Gesamtsystem (in Betrieb) muss wesentlich härtere Prüfungen z.B. nach IEC 61000-4-2 mit ca. 6-fach höheren Energiemengen überstehen und benötigt daher in der Regel zusätzliche Schutzelemente.

- ESD-Schäden sind kumulativ und führen nur selten zu einem sofortigen Ausfall. Daher merkt man sie sehr oft nicht und glaubt, nicht betroffen zu sein.

- ESD-Events können die Eigenschaften von (präzisen) Bauteilen (Eingangswiderstand, Leckströme) stark verschlechtern und betreffen nicht „nur“ ICs.

- Eine der kritischsten Komponenten sind diskrete MOSFETs (sehr dünne und ungeschützte Gateisolation). Also sehr gut aufpassen, vor allem bei der Montage und beim Messen.

- Gegen ESD helfen oft kleine Keramikkondensatoren direkt am Eingang der Schaltung. Diese sind, richtig platziert und sauber angebunden, ausreichend schnell und bilden einen kapazitiven Spannungsteiler mit der ESD-Kapazität. Normale Kerkos werden diesen Stress aber, wenn überhaupt, nur ein paar mal aushalten (das mag für einen offiziell geforderten Test schon ausreichen…). Daher gibt es für diesen Fall extra konstruierte und spezifizierte ESD-Kerkos von Markenherstellern wie Kemet, AVX und Murata.

- Ein (zusätzlicher) Serienwiderstand hilft immer, aber auch hier gilt: Normale Bauteile können durch ESD Events beschädigt werden. Aber es gibt extra „Pulse Proof“ Varianten.

- TVS (Suppressordiode, Transildiode) sind nicht für dauerhafte Überspannungen sondern für kurze Spannungstransienten ausgelegt. Pulskapazität beachten und evtl. vorher einen Leistungswiderstand <10Ohm in Serie einbauen. Es gibt immer einen gewissen Leckstrom (µA-Bereich) und eine parasitäre Kapazität (je größer / „robuster“ die TVS-Diode, desto mehr Kapazität). Es gibt auch bidirektionale (symmetrische) TVS-Dioden. Zenerdioden alleine sind als Schutz gegen schnelle Überspannungspulse zu langsam.

- Bei länger andauernden EOS (Electrical OverStress) handelt es sich im Prinzip um ein thermisches Problem. Ein wichtiges Schutzelement sind daher (Schmelz)sicherungen, ersatzweise ein dünnes Stück Leiterbahn (sehr ungenau!) als Notsicherung. Aber Achtung: Sicherungen schützen Kabel, nicht Halbleiter (es gibt Ausnahmen).

- Gegen Verpolung helfen bewährte Schaltungen wie eine Diode oder bei höheren Leistungen ein entsprechend geschalteter MOSFET. Sich nur auf einen Stecker als Verpolschutz verlassen unterschätzt die "Kreativität" des Anwenders.

- Da das auswechseln von Sicherungen beim Anwender nicht allzu beliebt ist, werden falls möglich gerne PTC-Sicherungen (rückstellende Sicherung, erhältlich unter verschiedenen Markennamen) eingesetzt. Diese haben prinzipbedingt stark umgebungstemperaturabhängige Auslöseströme und sind für höhere Temperaturen (>85°C) nicht geeignet. Die Anforderungen an die Platzierung (weg von Hitzequellen) darf nicht unterschätzt werden.

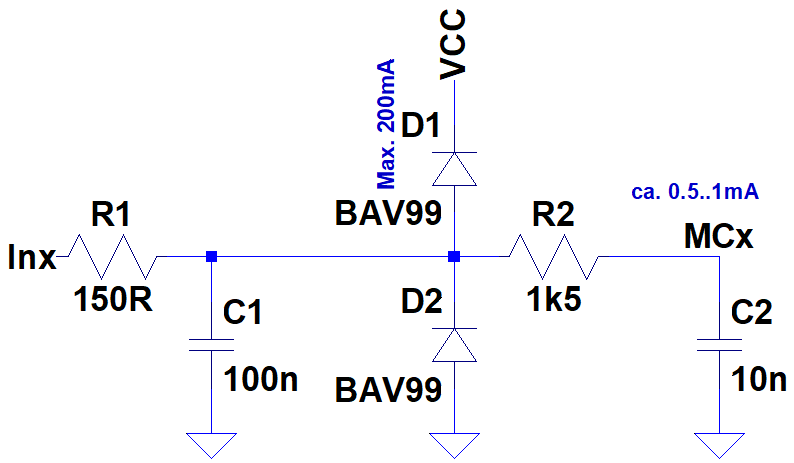

Betrachten wir abschließend noch die Schaltung aus dem Titelbild. Es handelt sich um eine millionenfach bewährte, sehr robuste Schutzschaltung gegen ESD und EOS für relativ langsame analoge Signale aus billigen Bauteilen.

R1 und C1 bilden die erste Schutzstufe gegen ESD und sollten so groß wie noch mit dem Signal verträglich gewählt werden. Als Minimalwerte schützen 150pF und 330Ohm Serienwiderstand gegen Störungen nach EN61000-4-2 und haben eine Grenzfrequenz von ca. 3MHz. Bei noch schnelleren Signalen sind eine nennenswerte kapazitive Belastung oder Serienwiderstände nicht möglich und man braucht andere Schutzmaßnahmen wie etwa spezielle TVS-Dioden.

R1 dient auch dazu, den Strom durch die Schutzdioden D1 bzw. D2 zu begrenzen und muss so dimensioniert sein, dass die Schutzdiode bei der maximal dauerhaft anliegenden Fehlspannung am Eingang nicht zerstört wird. Die hierfür sehr oft eingesetzte BAV99 Doppeldiode verträgt 200mA. Mit einem 150Ohm Widerstand könnte man also theoretisch bis ca. 30V Fehlspannung schützen. Dabei würden aber 6W Verlustleistung am Widerstand entstehen, was normalerweise nicht akzeptabel ist. Man wird daher in diesem Fall den Widerstandswert erhöhen und eine Balance zwischen möglicherweise unerwünschter Tiefpassfilterwirkung und Verlustleistung finden müssen. Sehr beliebte andere Dioden sind die BAV199 mit ihren deutlich geringeren Leckströmen oder Schottkydioden wie die BAT54. Leider ist deren Leckstrom viel höher als bei Siliziumdioden und zudem noch stark temperaturabhängig. R2 begrenzt den Fehlerstrom in den Mikrocontroller oder ADC und bildet zusammen mit C2 einen weiteren Tiefpassfilter. Der Fehlerstrom im Worst-Case sollte dabei deutlich unter einem mA liegen, bei empfindlichen ICs kann aber auch das zu viel sein. C2 dient darüber hinaus auch als Flywheelkondensator bei SAR-ADCs, aber dazu ein anderes mal mehr. Ein Nachteil dieser Schaltung ist der im Fehlerfall über die Schutzdioden in die Spannungsversorgung injizierte Fehlerstrom. Der Spannungsregler muss damit zurechtkommen oder z.B. durch eine zusätzliche Zenerdiode unterstützt werden. Alternativ kann man auch anstelle der Doppeldiode eine Zenerdiode einsetzen, um die Spannung zu begrenzen. Dabei ist natürlich die Nichtidealität der Zenerdiode zu berücksichtigen.

Natürlich können diese paar Punkte das Thema nicht vollständig betrachten, aber doch hoffentlich ein paar Anregungen geben, um beim nächsten mal ein sauberes Design zu erstellen.